九游官网登录入口二维码:

晨雾还未散尽,湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县双龙镇的绣娘们已前往绣花场。在这里,她们指尖的银针在靛蓝土布上翻飞,蝴蝶、凤凰、铜鼓纹样在经纬间渐渐苏醒。

这些曾藏在深山里的国家非物质文化遗产,如今正沿着村里青石板路、乡间的农村公路,传到全国各地,甚至远销至澳大利亚、法国等国家,大山里的日月星辰、烟火人间,终于来到了更辽阔的天地。

“随着苗绣销路越来越广,市场需求慢慢的变多,我们双龙镇的绣花场吸纳了附近10余个村子的1000多名绣娘,真正的完成了家门口就业。”十八洞苗绣乡村振兴示范基地的绣娘石春英介绍。

一条条蜿蜒在田野山间的农村公路,成为湖南乡村的活力血脉,串起千家万户的希望与梦想。近十年,湖南省新建和改建农村公路13.5万公里,完成乡镇和建制村100%通硬化路,率先实现25户以上自然村通水泥(沥青)路,惠及3.6万个自然村。

弯道处的凸面镜清晰映照对向来车,再也不怕突然会车;临水临崖路段,坚固的护栏令人安心;一座座危桥加以改造,安全的桥梁让山区群众出行无忧……如今,遍布湖南农村公路的安防设施,犹如路边的“安全员”,默默守护着每一处风险点。

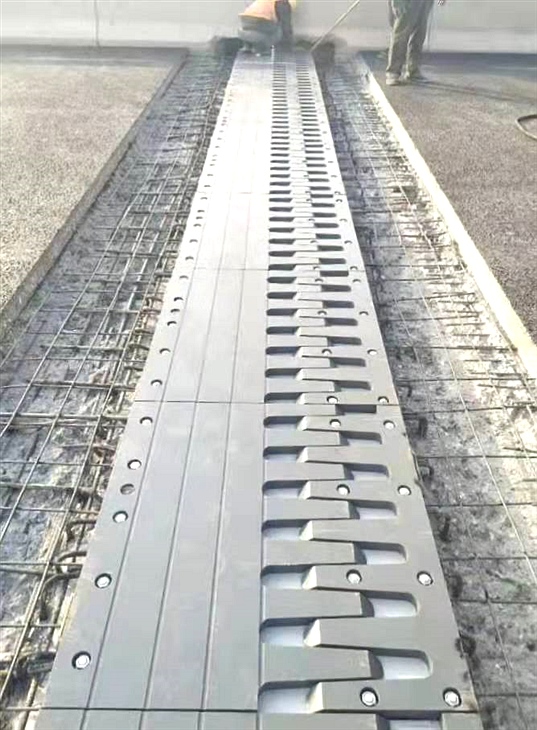

安全,是农村公路发展的底线年以来,湖南省持续开展“桥梁消危”“攻坚消薄”“急弯陡坡安全风险隐患排查”等行动,累计建设农村公路安防工程13.6万公里,改造危桥10038座,农村公路安全指标全方面提升。同时,该省探索制定巨灾保险方案,全面排查隧道安全风险隐患,加强建设质量安全管理,明显提升了农村公路的本质安全水平。

2024年,湖南启动农村公路安全生命防护工程“攻坚消薄”行动,全年完成投资52.5亿元,累计实施农村公路安防工程2.6万公里,整治高风险路段2.4万处,惠及119个县(区、市)、1652个乡镇。

据统计,2024年湖南省农村地区道路死亡交通事故起数同比下降14.55%,翻坠、弯坡路段死亡事故同比降幅分别达52.58%和38.8%,安全效益极为显著。

“抬头是悬崖,低头是深谷”,是湘西农村公路的真实写照,变化在这里体现得尤为具体。“十四五”以来,湘西州累计建设农村公路安防设施3040公里;投入资金2.38亿元建设村组停车场1917个、错车道4003处,在全省率先实现“村村有停车场、山区路有会车点”,有效破解了山区“行车难”问题。

在完善安防设施的同时,湖南各地还同步积极地推进危旧桥梁改造工程。这不仅是保障群众出行安全的民生工程,亦是优化农村公路通行环境、推进乡村振兴的重要举措。

今年3月,株洲市茶陵县四坦丘桥、和吕一桥、谭家屋桥危桥改造项目开工。为消除隐患、改善出行条件,茶陵县交通事务中心提前规划,积极争取资金,投入145万元对3座桥梁进行拆除重建。改造后,桥宽均达8米,将大幅度的提高通行效率,满足一直增长的交通需求。

为从源头上消除隐患,湖南交通运输部门将农村公路安防工程作为系统工程整体推进,坚持问题导向,精准补齐短板。通过省级统一部署,采用“技术指导+市县排查”模式,借助AI技术,对全省农村公路临水临崖、急弯陡坡、视距不良、事故多发路段展开拉网式排查。严格遵循“县级排查申报、市级审核校对、省级复核建库”原则,及时上报项目,构建起省级动态安全风险隐患数据库。

依托该数据库,交通运输主管部门坚持“一路一策”原则,科学制定整治方案,清晰明确整治措施(如增设护栏、标志标线、减速带等)、责任主体、资金渠道和完成时限,形成精准的整治任务清单。

此次安全整治,不仅有力守护了群众出行路,更筑牢了乡村振兴的基石。当一条条昔日临崖险路蝶变为平安坦途,乡亲们奔向美好生活的脚步,也愈发踏实而坚定。

养护是确保农村公路长期发挥效益的关键。湖南积极创新农村公路养护模式,大力推进“智养、众养、优养”工程,并构建检测精准、巡查高效、决策科学、养护到位的“检评巡养”一体化闭环管理模式,让全省农村公路始终保持良好的运行状态。

在319国道湘西矮寨段,有一座现代化的公路养护站——矮寨(十八洞)中心养护站(公路服务区)。该养护站于2024年年初投入运营,配备了先进的养护设备和信息化管理系统,为公路养护注入智慧动能。

走进养护站,公路智慧养护监控中心正全天候守护着沿线公里为国省道,其余为农村公路,这是矮寨(十八洞)中心养护站首创的“三跨协同”机制之一——农村公路与普通国省道“一盘棋”管养。同时,该站实现了部门联动“一张图”指挥,依托养护站智慧平台,建立州级交通、交警、气象“三位一体”信息共享机制;区域协同“一体化”养护,在公路管养方面打破行政区划壁垒,对吉首市矮寨镇与花垣县双龙镇36个村的普通公路实行统一标准管养、统一应急调度。

养护站工作人员介绍:“‘三跨协同”机制有效打破了传统公路养护模式的壁垒,通过智慧化手段和多部门联动,既能精准守护国省道的畅通,也能细致守护农村公路的安全,跨区域、跨领域的高效管理养护得以真正落地。”

目前,该养护站能够最终靠无人机巡查和自动化检测设备,对沿线公路进行全方位、高精度的检测,可及时有效地发现路面病害、路基损坏等问题。检验测试的数据实时传输到信息化管理系统,经过分析处理后,为养护决策提供科学依据。

不仅如此,湖南别的地方也结合本地实际,探索农村公路特色养护模式。娄底市娄星区引入AI智慧巡查技术及装备,构建双网协同的日常养护巡查网络;临澧县创新搭建农村公路养护信息化平台,集成“路长制”App功能,实现数据可视化、养护智能化、巡查信息化。

在“智养”之外,吉首市积极推行“众养”模式,广泛调动群众参与农村公路养护的积极性。该市在建立群众性养护体系工作中,设立建档立卡户公益岗位,吸纳其参与农村公路群众性日常养护工作,有力推动了农村公路养护全覆盖。

放眼全省,湖南已通过设乡村公益岗、组建义务养护队、落实“门前三包”等多种形式,吸纳超2.3万农民参与村道保洁、路域维护和小病害报告工作。

湖南省还以打造示范样板为抓手,推动农村公路由“保畅通”向“提品质、树品牌”升级,打造“优养”品牌。

通过将路域环境治理、生态保护、文化传承与养护提升相融合,湖南精心组织年度“最美农村路”评选。一批融合地域特色、服务产业的农村公路脱颖而出。这些“优品”路有效带动了乡村旅游、特色种养、电商物流等产业高质量发展,实现了“修好一条路、带动一片富、扮靓一方景”的综合效益。

如今,依托日益完善的农村公路路况数据库,湖南省实现了安全风险隐患病害快速处置。日常养护巡查一经发现构成安全风险隐患的病害,有关部门将立即通报养护单位,下达养护任务单,并全程记录处置过程,形成“检评巡养”一体化闭环管理,确保每处隐患病害得到及时、有效的处置。

在“智养、众养、优养”工程及“检评巡养”一体化闭环管理模式的推动下,湖南省农村公路养护水平得到非常明显提升。如今,路面平整、路肩整洁、边沟通畅的湖南农村公路已成为阡陌间一道道流动的风景线。

清晨,吉首市矮寨镇岩科村的客货邮服务站已是一派忙碌景象。分拣员杨再发用流利的苗语与乡亲们交流,一边打包寄到全国各地的湘西特产,一边为村民找出到站的包裹。

熟练的苗语,成了杨再发连接乡亲们最温暖的桥梁。这份贴心更体现在行动上,遇到村民取件不便或大件货物难搬运,他和同事们总会主动送货上门。

“服务站集快递收发、农产品展销、直播间功能于一体。”杨再发介绍,“每天上午邮政货车送来快递,下午则由城乡客运班车接力将包裹送达服务站,大大方便了周边村民。”同时,通过服务站里的直播间,当地的百合花、郁金香以及黄金茶、葛根粉、腊肉等山货,正在走出大山。曾经困扰乡村发展的“快递进村难、山货出山难”瓶颈,正被有效破解。

2024年,湘西州快递业务量高达7.13亿件,人均年收发快递61件,较2019年分别激增3倍和2.8倍。

这组亮眼数据的背后,是湖南省积极探索客货邮融合改革的成效——依托班车“捎带”快递,站点“叠加”物流功能,成功打通了农村物流的“最后一公里”。

截至目前,湖南省已开通客货邮融合线条,数量位居全国第二。此举有力推动物流网点实现乡镇全覆盖、建制村覆盖率达94.63%,末端物流堵点得以疏通,快递成本显著降低。

在长沙,交通运输部门依据城乡空间结构和居民出行需求,城际、城区、城乡、农村公交四级网络建设持续深化。全市现有城乡公交线%,县乡村三级电商物流配送网络基本成型。全市已成功培育20个电商示范乡镇和示范村,村民在家门口即可便捷寄递。

作为湖南省首批农村客货邮融合发展示范创建县,汨罗市扎实推进农村客货邮融合与产业振兴三年行动。2024年年底,全市电商从业人员达2.3万余人,同比增长9.5%。2025年1月至7月,全市通过客货邮渠道上行快递包裹259.8万余件,同比猛增286.6%;电商农产品销售额达3.47亿元,增长19.5%。汨罗粽子、长乐甜酒等特色产品借势“走红出圈”,累计为农产品加工户和合作社增收超1800万元。

一个个鲜活的案例证明,湖南“客货邮融合”模式有效整合了运输资源,盘活了乡村站点,畅通了农村物流的“微循环”。该模式不仅降低了物流成本、便利了村民生活,更打通了农产品上行的“最初一公里”与工业品下乡的“最后一公里”,为乡村产业高质量发展注入强劲动能,铺就了一条条乡村振兴的幸福路。

农村公路的安全畅通,不仅改善了出行条件,更为乡村产业腾飞与旅游勃发开辟了新径。湖南充分的发挥“四好农村路”的牵引作用,推动其与产业、旅游深层次地融合,激活乡村振兴新动能。

在湘西州,农村公路化身纽带,围绕矮寨·十八洞·德夯大峡谷5A级景区,建成35公里景区连接线,打通“核心景区—周边村寨”的快车道;在凤凰古城、里耶秦简等景点周边,匠心打造“慢游步道”与“骑行绿道”,构建“快进慢游”体系。2024年,湘西州23个旅游村寨接待游客超600万人次,依托农村公路举办的“云端骑行赛”“苗寨马拉松”等赛事吸引10万人参与,直接拉动消费2亿元。

凤凰县竹山村民宿老板感慨:“路通了,上海的客人周末就能来住苗寨、学苗绣,一年收入翻了三番!”正是这种路景交融、全域联动的模式,推动湘西旅游从点上闪光迈向全域绽放,旅游收入从2013年的144.9亿元跃增至2023年的723亿元,慢慢的变多的乡亲吃上了“旅游饭”。

一条条坦途延伸至曾经大山中的村落,将秀美的生态与独特的民族文化呈现在世界眼前。

长沙县青山铺至开慧红色旅游专线的开通,串联起天华调查纪念馆、影珠山抗战遗址公园、陈树湘故居、杨开慧纪念馆等红色景点,带动民宿、露营等业态兴起;湘潭市七星村受益于新屏线的畅通,紧密融入长株潭城市群,百亩樱花基地、茶园、黄桃园、蔬菜基地与农家乐蓬勃涌现,该村成为远近闻名的“网红村”。

近年来,湖南全方面推进“美丽农村路”建设,大力实践“农村公路+产业”“农村公路+旅游”“农村公路+和美乡村”“农村公路+就业增收”等模式,激发路衍经济活力,赋能更多乡村因路而兴、因路而富。

同时,湖南省创新性增设高速公路服务区与农村公路便捷通道,畅通农产品物流通道,构建“服务区+农户直供”模式,既优化区域路网,又为乡村振兴注入多重动能。

绣花场里,绣娘指尖的银针还在靛蓝土布上翻飞;岩科村客货邮服务站里,杨再发将一箱箱湘西特产搬上客货邮班车;矮寨(十八洞)中心养护站内,养护工人通过公路智慧养护监控中心守护着沿线公路的安全畅通;全国各地的游客也正沿着“畅安舒美”的农村公路穿行三湘,尽览山水胜景……

这一条条串起千家万户的农村公路,改变的不止是出行条件,它们已成为乡村产业勃兴的动脉、山水旅游火热的引线。一幅乡村美、产业兴、百姓富的振兴画卷,正沿着“四好农村路”铺展开来。返回搜狐,查看更加多